Wer archiviert, besitzt nicht nur eine Sammlung, sondern weiß, was sie umfasst. Die „Wiederentdeckung“ der in diesem Artikel vorgestellten Dokumente ist ein gutes Beispiel dafür.

Das Museum verfügte lange Zeit nicht über eine funktionierende zentrale Archivabteilung, weshalb wichtige Dokumente oft in verschiedenen Abteilungen aufbewahrt wurden, das Wissen um ihre Existenz – und ihren Aufbewahrungsort – aber immer wieder verloren ging, wenn das Personal wechselte. Seit 2022 hat das Archiv die Möglichkeit, digitale Inventare zu erstellen, welche im Laufe des Jahres 2025 auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Allerdings konnte ein großer Teil der Dokumente noch nicht erfasst werden. So überrascht es nicht, dass gelegentlich neue alte Dokumente auftauchen. Selten sind diese jedoch so besonders wie jene, denen wir diesen Artikel widmen.

Ein Schatz aus dem Depot

Bei einem Besuch im Depot des Museums wurde uns von Dokumenten berichtet, die bei Inventarisierungsarbeiten aufgetaucht waren. Begeistert von der Aussicht, neue Erkenntnisse über die Geschichte des Museums zu gewinnen, wurden die Dokumente umgehend dem Archiv übergeben. Es handelt sich um einzigartige Dokumente über Ausstellungen aus der Zeit vom Kriegsende bis in die 1970er Jahre.

Besonders hervorzuheben ist die Akte zur Ausstellung „Aullen an Aullebecker“ (dt: Keramik und Töpfer, Aule kommt vom lateinischen aula und bezeichnet einen Krug). Bisher wussten wir von der Existenz dieser Ausstellung, die vom 2. bis 8. April 1945 stattfand, lediglich aus zwei Quellen: Sie wurde in einer Auflistung von Ausstellungen in dem jahresübergreifenden Bericht „Le Musée de l’État (Archéologie, Art, Histoire, Ethnographie) en 1945- 1955“ des ersten Direktors Joseph Meyers genannt. Darüber hinaus wurde sie in der Chronik von Marcel Heuertz, dem Nachfolger von Joseph Meyers, erwähnt. Heuertz betont, dass es sich hierbei um die erste öffentliche Ausstellung nach dem Umzug der Sammlung aus dem Museum in Pfaffenthal in das Gebäude am Marché-aux-Poissons handelte. Es war außerdem die erste Ausstellung nach der Befreiung Luxemburgs, und sie fand zu einem Zeitpunkt statt, als der Zweite Weltkrieg noch nicht zu Ende war.

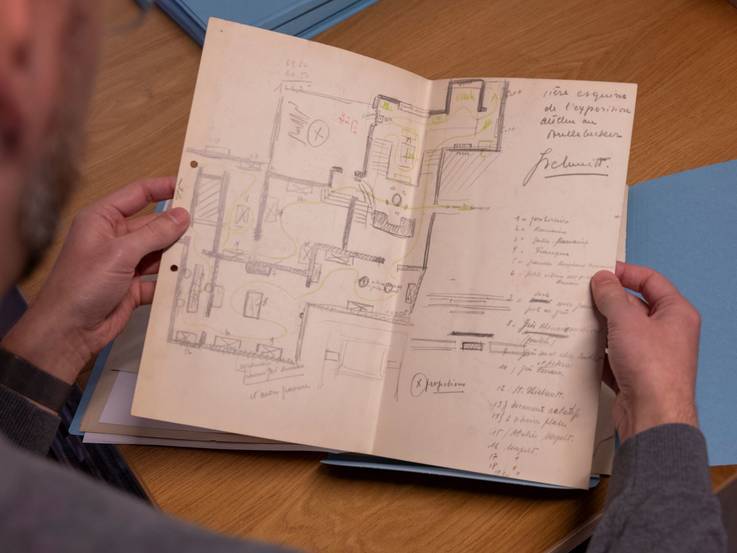

Die Dokumente sind Zeugnisse der Arbeit des damaligen Assistenz-Konservators für Kunst, Handwerk und Brauchtum, Georges Schmitt. Sie ermöglichen es uns heute, die Ausstellung u. a. anhand von Korrespondenzen, Exponatlisten und szenografischen Zeichnungen zu rekonstruieren. Aus dem ebenfalls in der Akte enthaltenen Finanzbericht geht hervor, dass 2.129 Eintrittskarten zu je 5 Francs verkauft wurden, was auf eine durchschnittliche Besucherzahl von ca. 300 Personen pro Tag schließen lässt. Selbst nach heutigen Maßstäben ist dies eine außergewöhnlich hohe Zahl. Lag es daran, dass das Publikum nach den langen Kriegsjahren besonders kulturhungrig war? Oder daran, dass es sich um eine Wohltätigkeitsausstellung handelte, deren Erlös den Opfern des Zweiten Weltkriegs zugutekommen sollte? Vielleicht auch daran, dass sie es Luxemburger/- innen erlaubte, ihre nationale Zugehörigkeit wieder öffentlich zu leben? S.K.H. Prinz Félix höchstpersönlich eröffnete die der luxemburgischen Keramikkunst gewidmete Ausstellung. Außerdem wurde die Ausstellung auch in der Presse beworben, z. B. im Escher Tageblatt und in der Union. Wahrscheinlich ist der Erfolg auf eine Mischung all dieser und weiterer Gründe zurückzuführen.

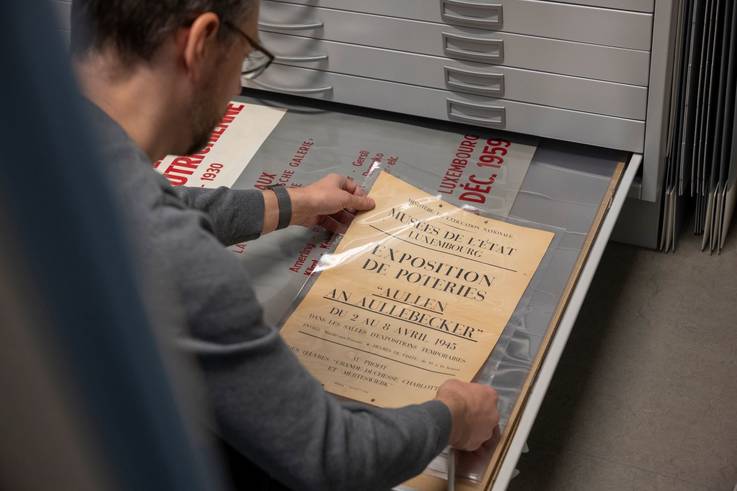

Das älteste Plakat

Ein Dokument beeindruckt besonders: ein Exemplar des Ausstellungsplakats von 1945, das der Akte beiliegt. Es wurde 1945 in einer Auflage von 80 Exemplaren gedruckt, wie aus der Rechnung des Druckers P. Linden hervorgeht. Es ist somit das älteste erhaltene Plakat des Staatsmuseums und sehr wahrscheinlich das einzige heute noch existierende Exemplar.

Visuell ist es schlicht gehalten – schwarzer Text auf weißem Hintergrund – und mit einer Größe von DIN A3 im Vergleich zu anderen Plakaten auch eher klein. Dies lässt sich teils durch den historischen Kontext erklären – 1945 waren Ressourcen, unter anderem Papier, noch sehr knapp und ein größeres Plakat mit bunter Tinte wäre viel teurer gewesen und hätte möglicherweise verschwenderisch gewirkt. Vergleicht man es mit späteren Plakaten, besonders solche, die Ausstellungen zu Brauchtum und Volkskunst bewerben, kann man aber eine gewisse Kontinuität erkennen. Wir laden Sie herzlich ein, sich die digitalisierte Plakatsammlung des MNAHA-Archivs auf MNAHA Collections anzusehen und sich selbst ein Bild zu machen. Einen Vortrag über die Geschichte des Museums anhand seiner Plakate finden Sie außerdem auf unserem YouTube-Kanal.

Fortlaufende Entdeckungen

Der rezente Fund umfasste aber nicht nur Dokumente zu dieser ersten Ausstellung. Auch zu den folgenden Ausstellungen waren Schriftstücke dabei, die ebenfalls im Archiv ergänzt werden konnten:

- Le folklore luxembourgeois

- Peintures sous verre

- Grès rhénans de la collection Félix Schroeder et des collections du Musée de Luxembourg

- L’image de Notre-Dame de Consolation – Patronne de la ville et du pays de Luxembourg des origines à nos jours

- Hinterglasmalerei

Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die kontinuierliche Aufarbeitung der Sammlung und des Archivs auch in Zukunft Dokumente für Forschende und Interessierte nutzbar machen können, denn: „d’Haus verléiert näischt“ (Das Haus verliert nichts).

Text: Edurne Kugeler und Caroline Rocco / Bilder: Eric Chenal

Quelle: MuseoMag N° I - 2025

Um diese, oder andere, Archivalien zu konsultieren, wenden Sie sich an email hidden; JavaScript is required.