Depuis vingt ans, les lépismes se propagent de plus en plus dans les bâtiments d’habitation en Europe. Mais ils envahissent aussi les musées, les archives et autres institutions culturelles. Il en existe différentes espèces souvent confondues qui ont pourtant des habitats et habitudes bien différentes...

Ctenolepisma longicaudata est un lépisme à longue queue qui a un corps à écailles grises jusqu’à 15 mm de long et bordé des cils, deux longues antennes et une queue triple filiforme. Après une incubation de 2 à 4 mois, l’insecte passe par un stade larvaire d’environ 4 mois avant de devenir adulte. Il peut vivre jusqu’à six ans. Contrairement aux poissons d’argent, leurs cousins plus petits et bien connus, les lépismes gris sont moins sensibles à la lumière et n’ont pas besoin d’une humidité élevée pour se propager. Cet insecte sinanthrope et invasif est toujours importé dans les collections avant de les envahir en se nourrissant de notre patrimoine. Leur cheval de Troie sont les cartons, le papier toilette, les catalogues et autres consommables anodins. Ils se cachent ensuite dans les plus petits interstices des bâtiments et se déploient à l’abri de la nuit sur sols, murs et plafonds à la recherche de denrées.

Au menu: carton, coton, pigments

Les lépismes gris se nourrissent de cellulose et de matériaux contenant de l’amidon, comme le papier, le carton ou la colle et les insectes morts. Mais ils peuvent aussi proliférer dans la poussière en consommant des cheveux, des poils ou des squames de peau. Ils jettent leur dévolu sur les textiles d’origine végétale (lin, coton) et ne s’arrêtent pas devant certains pigments. Divers produits à base de céréales comme la farine ou les pâtes et les aliments secs contenant des protéines (par ex. les aliments pour animaux) font aussi parti de leur menu. Bien que voraces, les lépismes peuvent se faire discrets et passer plus d’un an sans nourriture avant de sévir à nouveau: de ce fait, ils s’avèrent particulièrement insidieux et menaçants.

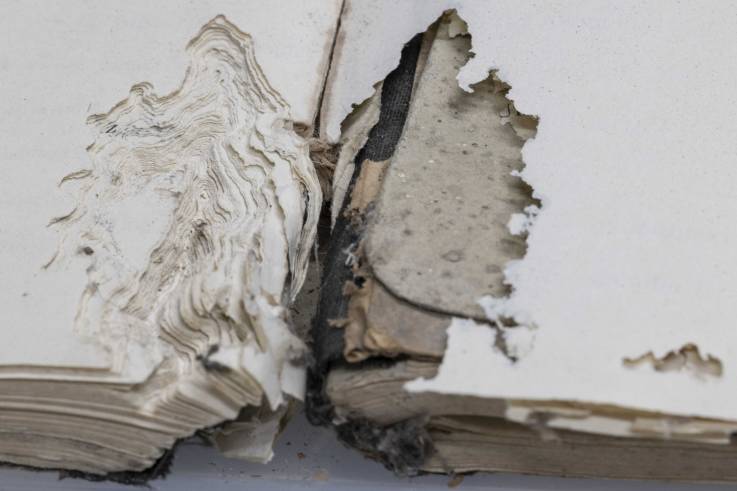

En milieu patrimonial, ces envahisseurs à queue longue peuvent surtout endommager des dessins, des documents, des livres, des estampes, des photographies, du matériel cartographique, du papier peint, et bien d’autres choses encore. Ils pâturent le papier causant éraflures et piqûres. Les dessins disparaissent, les supports s’amenuisent et deviennent transparents jusqu’à percer. Face à la glutonnerie de ces nuisibles muséophages, le Rathgen Forschungslabor à Berlin a développé un piège redoutable. Un simple tube en carton d’un diamètre et d’une hauteur de 10 cm permet d’appâter efficacement ces destructeurs. Incités à grimper, ils tombent immanquablement dans une coupelle et le conduit se referme. Les bords lisses du couvercle en tôle les piègent pour de bon. Une fois ainsi cloîtrés, ils finissent par se dévorer entre eux.

Péril en la demeure

Difficile à éradiquer, les lépismes représentent une véritable plaie dans les dépôts et salles d’exposition. Sur les oeuvres, ils peuvent facilement être éliminés avec des températures élevées ou négatives. Mais ils sont impossibles à déloger de leurs cachettes dans le bâti, si l’on ne recourt pas à des « armes » chimiques. Même en mettant en oeuvre de gros moyens, le résultat reste aléatoire : un gel toxique déposé à l’intersection entre murs et sols, les appâte et les empoisonne, certes. Mais il s’agit plutôt d’un contrôle de population que d’une éradication.

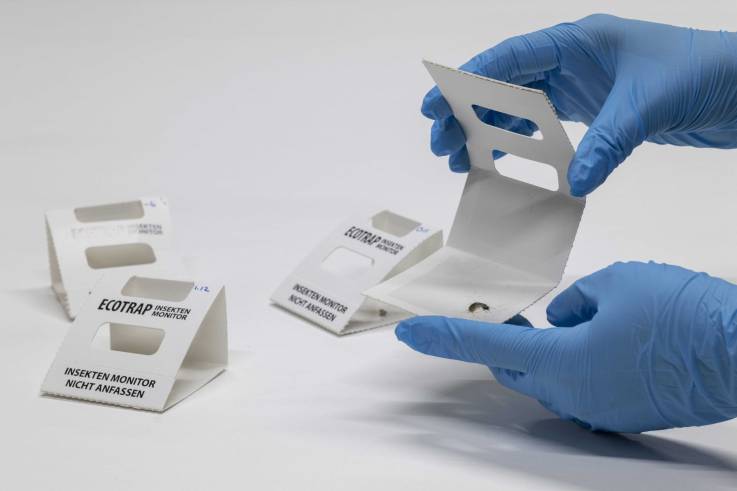

Dans le cas de tels nuisibles, le monitoring constant est indispensable pour détecter un regain dès son apparition et pouvoir intervenir au plus tôt. Notre veille sanitaire combinant une surveillance par piégeage et un système de traitement des oeuvres à base de chaleur à humidité relative régulée nous donne les meilleures chances pour contrer ce nouveau péril en la demeure.

Texte: Muriel Prieur / Images: Eric Chenal

Source: MuseoMag N° II - 2025